Wenn jetzt Anfang Mai die ersten Frühjahrsblüher wieder verblühen und sich das saftig grüne Blätterdach unserer Buchenwälder langsam schließt, beginnt für viele unserer heimischen Wildtiere die Brut- und Setzzeit.

Es ist eine schöne und ganz besondere Zeit, in der man sich noch leiser und rücksichtsvoller in Wald und Feld verhalten sollte. Das gilt auch für unsere vierbeinigen Begleiter wie Hund und Katze. In dieser sensiblen Zeit gibt es leider auch immer wieder traurige Momente. Die Jungtiersterblichkeit ist oft sehr hoch und viele Tierkinder überleben die ersten Wochen nicht. Aber das ist Natur: Von dem Tod des einen, lebt ein anderer. Und nur so kann ein Ökosystem, welches aus vielen ineinandergreifenden Interaktionen besteht, funktionieren. Natürliche Selektion ist ein wichtiger Bestandteil. Diejenigen, die zu schwach für ein Leben in der Natur sind, werden aussortiert. Manch einen trifft das hart, doch hier sollte man der Natur ihren Lauf lassen. Das Konzept hat seit Millionen von Jahren funktioniert. Probleme bereitet dabei nun leider allzu oft der Mensch. Wenn Elterntiere angefahren werden und der Nachwuchs zurück bleibt oder Spaziergänger vermeintlich verwaiste Jungtiere unwissend einsammeln, kann ein weiteres Eingreifen des Menschen durchaus sinnvoll sein.

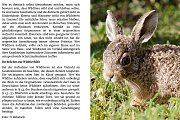

Wann brauchen Jungtiere Hilfe? Rehkitze und junge Feldhasen sind Paradebeispiele für Findeltiere, die oftmals keine(!) Hilfe benötigen. Sie kommen schon fertig ausgebildet mit Fell und offenen Augen auf die Welt. Die Mutter legt ihre Kinder meist einzeln an vermeintlich sicheren Orten ab und lässt sie allein, um keine Aufmerksamkeit auf das Jungtier zu lenken. Eine Feldhäsin kommt beispielsweise nur in der Morgen- und Abenddämmerung zum Säugen ihrer Jungtiere. Den Rest des Tages sitzt der Nachwuchs gut getarnt in der Sasse. Bei Rehkitzen ist es ähnlich, sie liegen versteckt im hohen Gras und warten auf die nächste Fütterung. Eigentlich fallen sie so kaum auf, vor allem da sie auch in den ersten Tagen geruchlos sind. Doch es kommt immer wieder vor, dass sie zufällig von Spaziergängern beziehungsweise noch häufiger von deren Hunden entdeckt werden. Dann sollte man den Hund sofort zurückhalten und das Tier in Ruhe lassen. Es ist vollkommen normal, dass die Mutter nicht bei ihrem Jungtier ist. Sie wird sich auch nicht zeigen, solange Menschen in der Nähe sind. Solche Jungtiere benötigen keine Hilfe.

Foto: Alena Steinbach