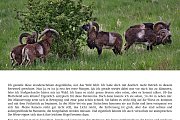

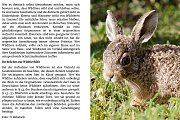

Rehe, Hirsche und Wildschweine bevölkern neben vielen anderen Tieren Deutschlands Wälder, Wiesen und Felder. Auf der einen Seite ist es schön im eigenen Revier einen ordentlichen Wildbestand zu haben. Auf der anderen Seite können von ihnen verursachte Wildschäden hohe Kosten für den Jagdpächter bedeuten.

Die Behandlung von Wildschäden durch den Geschädigten und die Möglichkeiten des Jagdpächters werden in diesem Beitrag dargestellt. Aufgrund des vorgegebenen Umfangs kann er allerdings nur Leitfaden sein, ohne auf länderspezifische Besonderheiten eingehen zu können. Ein Fallbeispiel:

Jagdpächter Tim Müller erhält morgens um 6 Uhr einen aufgeregten Anruf von Landwirt Müßig. In der vergangenen Nacht habe sich eine Rotte Sauen über dessen Maisfeld hergemacht, so dass unzählige Kolben von den Stängeln gerissen und Maispflanzen zertrampelt wurden, von dem aufgewühlten Ackerboden und den damit verbundenen Schäden nicht zu reden. Und auch am benachbarten Rapsacker sieht es nicht besser aus. Landwirt Müßig, dessen Existenzgrundlage u.a. die Ernte dieser Ackerflächen bildet, ist mit den Nerven am Ende und wendet sich an den Jagdpächter Müller. Er fordert vehement: „Das waren Ihre Sauen! Hätten Sie rechtzeitig gezäunt, hätte ich jetzt keinen Schaden! Ich fordere Schadenersatz in voller Höhe.“

Verständlich ist, dass Jagdpächter Müller über diese Ansage wenig amüsiert ist. Insbesondere meint er, dass es Landwirt Müßig versäumt hat, ihn bei der Schadensvermeidung durch Bejagung mit geeigneten Maßnahmen (ua. mit Jagdschneisen) bei der Anlage des Ackers zu unterstützen. Außerdem hätte er es sich sehr einfach gemacht, in dem er zum einen nur einen Teil des Maisackers des Vorjahres geerntet und den Rest untergegraben hat. Zum anderen hatte er ausgerechnet den Acker bestückt, der aufgrund seiner waldnahen Lage bekanntermaßen wildschadensträchtig ist.

Aber, was kann er den Schadenersatzforderungen entgegenhalten? Jagdpächter Tim Müller meint, er habe doch ständig angesessen und zudem einen Teil eingezäunt. Und, in welcher Höhe muss er evtl. Schadenersatz leisten? Den Genuss eines eigenen Jagdreviers hatte er sich anders vorgestellt…

Foto: Moritz Möller